И ещё про непрерывность и дискретность

"Всё начинается с непрерывности" в том смысле, что с нулевой мерности, которую, не умея измерить и изобразить ("декодировать"), человек посчитал пустотой ("ничем").

И в первой мерности она обретает форму, став монополем - единополюсником (не путать с однополюсником), и его-то человек обозначает точкой (отсюда первая мерность ещё и точечная, и подразумевает она некое неизменное ещё содержание - "нечто").

И если мы покажем оси координат, то непрерывность в них будет описана прямой горизонтальной линией - расстоянием "от точки до точки".

Ведь даже мы, бедные обитатели волнового мира, знаем, что прямая - кратчайшее расстояние между двумя точками.

Но как нам измерить прямую?

Естественно, точкой - единственным пока нам доступным инструментом измерения.

Но она же сама безразмерна, - скажете вы.

Ну да, но мы и не станем изображать её размер, рисуя точки вот таким образом:

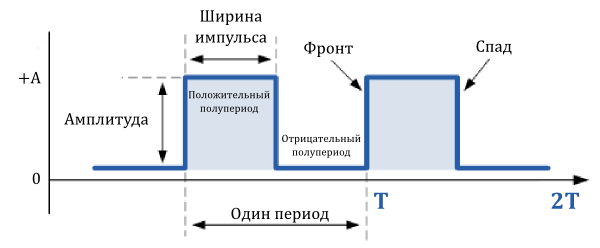

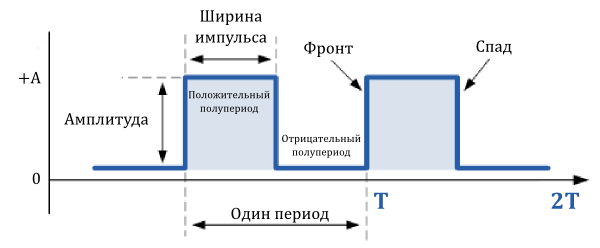

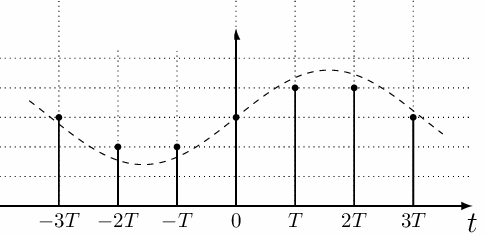

Ведь если присмотреться, то тут у нас точки изображены горизонтальными отрезками, а пробелы меж ними - отрезками вертикальными (и именно этот график имея в виду, Шекспир (и как же я люблю его "кованый" размер) написал, - "Порвалась связь времён." ("Зачем же я связать ее рожден!")).

Другие варианты перевода:

«Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить!»

«Разлажен жизни ход, и в этот ад, Закинут я, чтоб всё пошло на лад!»

«Век расшатался – и скверней всего, Что я рождён восстановить его!»

Так что этот график изображает и конкретно пунктир, а так же и саму дискретность - прямую линию с провалами в ней.

А так же он изображает и привычный нам числовой ряд, составленные равными друг другу единицами измерения (и хотя в нашей, "волновой и синусоидальной", как я не раз отмечал) третьей мерности он не работает, но слепая наука и её измеряет им).

А фундаментально он отображает не очень ловкую способность второй мерности описать мерность первую.

Ведь обратите внимание на то, что при таком способе измерения (предъявления) расстояние "от точки до точки" увеличивается вдвое!

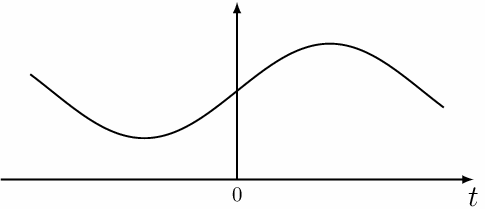

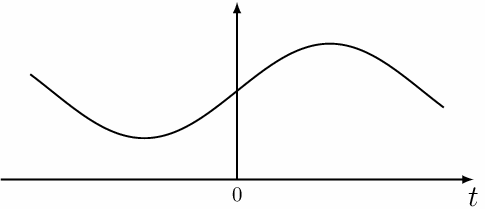

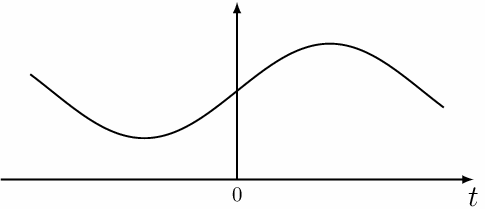

А в нашей волновой мерности "оно мягко приближается к исходному" - к горизонтальной оси координат:

И если "вернуться к физике", то горизонталью описывается неполяризованная среда, а "квадратами" двоизма и волнами троизма - среда поляризованная.

И с точки зрения двоизма она подобна глине, которую собирает в кубы бульдозер, а с точки зрения троизма - она подобна жидкости, по глади которой скользит яхта (разница чувствуется?).

Из чего следует, что чем выше мы подымаемся по лестнице вселенных троизма, эта "жидкость" (описываемая нами среда) становится "жиже" и даже эфемерней.

Пока в четвёртой мерности она не станет "пустой" (прозрачной) - "безинертной" ("безоткатной"), и траектория движения в ней станет непринуждённо ("без принуждения" - приложения сил) прямолинейной.

И напомню, в связи с нынешними рассуждениями, о тексте и картинках в нём (http://electricalschool.info/automation … gnaly.html), которые не так давно тут выкладывал, которые рисуют огрубление непрерывности дискретностью:

Аналоговые сигналы

Аналоговым называется такой сигнал, который может быть представлен непрерывной линией из множества значений, определенных в каждый момент времени относительно временной оси. Значения аналогового сигнала произвольны в каждый момент времени, поэтому он может быть в принципе представлен как некая непрерывная функция (зависящая от времени как от переменной) либо как кусочно-непрерывная функция времени.

Аналоговые величины могу иметь бесконечное множество значений в определенных пределах. Они непрерывны и их значения не могут изменяться скачками.

Дискретные сигналы

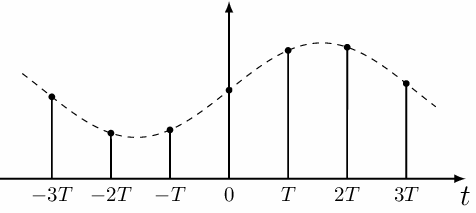

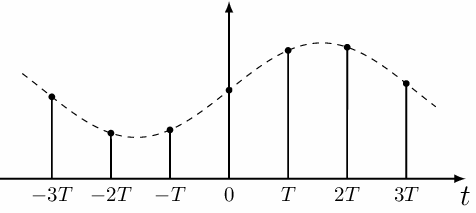

Если некий сигнал принимает произвольные значения лишь в отдельные моменты времени, то такой сигнал называют дискретным. Чаще всего на практике применяются дискретные сигналы, распределенные по равномерной временной решетке, шаг которой называется интервалом дискретизации.

Дискретный сигнал принимает определенные не нулевые значения лишь в моменты дискретизации, то есть он является не непрерывным в отличие от аналогового сигнала. Если из звукового сигнала вырезать небольшие кусочки определенного размера через равные интервалы, такой сигнал можно будет назвать дискретным.

Ниже приведен пример формирования подобного дискретного сигнала с интервалом дискретизации Т. Обратите внимание, что квантуется лишь интервал дискретизации, но не сами значения сигнала.

Дискретные сигналы имеют два и более фиксированных значений (количество их значений всегда выражается целыми числами).

Цифровые сигналы

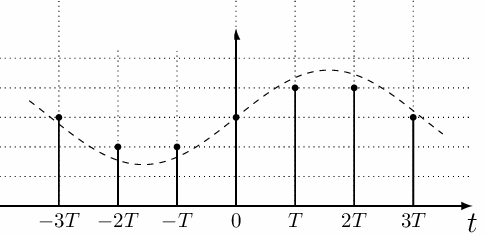

Когда дискретный сигнал принимает только какие-то фиксированные значения (которые могут быть расположены по сетке с определенным шагом), такие что они могут быть представлены как количество квантовых величин, такой дискретный сигнал называется цифровым. То есть цифровой сигнал — это такой дискретный сигнал, который квантован не только по промежуткам времени, но и по уровню.

Практически дискретные и цифровые сигналы в ряде задач отождествляются, и могут быть легко заданы в форме отсчетов с помощью вычислительного устройства.

На рисунке приведен пример формирования цифрового сигнала на базе аналогового. Обратите внимание, что значения цифрового сигнала не могут принимать промежуточных значений, а только определенные — целое количество вертикальных шагов сетки.

Цифровой сигнал легко записывается и перезаписывается в память вычислительных устройств, просто считывается и копируется без потери точности, тогда как перезапись аналогового сигнала всегда сопряжена с утратой некоторой, пусть и незначительной, части информации.

Обработка цифровых сигналов позволяет получать устройства с очень высокими характеристиками благодаря выполнению вычислительных операций совершенно без потерь качества, либо с пренебрежимо малыми потерями.

В силу этих достоинств, именно цифровые сигналы повсеместно распространены сегодня в системах хранения и обработки данных. Вся современная память — цифровая. Аналоговые носители информации (такие как пленочные кассеты и т.д.) давно ушли в прошлое.

В качестве комментария к последним абзацам можно сказать, что "качество передачи информации" при дискретизации ухудшается ФУНДАМЕНТАЛЬНО ввиду наличия "нечитаемых зон" - "пробелов в пунктире", а расстояние, проходимое сигналом, увеличивается вдвое (и половина его из этих "пробелов" и состоит).

И эти недостатки "цифры" - органичны, и потому "в её пределах" исправлению не подлежат.

А почему "наука" не справилась с непрерывностью ("аналоговостью") - показано выше - потому что она пользуется не соответствующей нашей "синусоидальной" мерности "равномерной" ("единичной") системой описания мира.

И я уже не раз показывал идиотизм "квантовой науки", вынужденной выдумать "прогрессивный" кубит вместо "традиционного" бита, хотя и биту грош цена в базарный день.

И добавлю (упустил), что физический смысл "квадратиков" на диаграмме "волны прямоугольной формы" в том, что двоизм говорит "я всё, а ты ничто", и оттого продуктивные горизонтали "я" на ней чередуются с "неплодными" вертикалями "ты" (а в физике это выражено единственной линией связи полюсов диполя двоизма - "улицей с односторонним движением", не способной дать развёрнутый ответ на запрос, даваемый в диполе троизма всеми возможными, кроме одной, линиями связи его полюсов).

Бит (русское обозначение: бит; международное: bit; от англ. binary digit — двоичное число; также игра слов: англ. bit — кусочек, частица) — единица измерения количества информации. 1 бит информации — символ или сигнал, который может принимать два значения: включено или выключено, да или нет, высокий или низкий, заряженный или незаряженный; в двоичной системе исчисления это 1 (единица) или 0 (ноль). Это минимальное количество информации, которое необходимо для ликвидации минимальной неопределенности.

И "нолём" здесь описан "безинформационный" ("ненаполненный") момент отправки сообщения, а "единицей" момент получения ответа в диполе двоизма.

Тогда как в диполе троизма "единицы" не существует по причине множества линия связи полюсов.

А вот "ноль" да, он есть.

И "преодолевается он" трансформацией диполя троизма в переходной к четверизму диполь "точка в кольце", в кольцевое сопло которого постоянно входит (ненулевой, естественно) "поток информации".

А в диполе четверизма "точка в сфере", как не раз было отмечено, "всегда всё есть", ибо он полностью замкнут на себя (тогда как переходной диполь "полузамкнут").

И вот каким образом "квантовая наука" не справляется с переходом от двоизма к троизму...

Но сначала уясните это, ибо кубит квантовой науки "зарыт в энтропии по самую макушку", и его слепота выдаётся за "прогресс":

3. Бит в теории информации

3.1. Бит — базовая единица измерения количества информации, равная количеству информации, содержащемуся в опыте, имеющем два равновероятных исхода; см. информационная энтропия. Это тождественно количеству информации в ответе на вопрос, допускающий ответ «да» или «нет» и никакого другого (то есть такое количество информации, которое позволяет однозначно ответить на поставленный вопрос).

3.2. Один бит равен количеству информации, получаемой в результате осуществления одного из двух равновероятных событий[5].

3.3. Бит — двоичный логарифм вероятности равновероятных событий или сумма произведений вероятности на двоичный логарифм вероятности при равновероятных событиях; см. информационная энтропия.

Информацио́нная энтропи́я — мера неопределённости некоторой системы (в статистической физике или теории информации), в частности непредсказуемость появления какого-либо символа первичного алфавита. В последнем случае при отсутствии информационных потерь энтропия численно равна количеству информации на символ передаваемого сообщения.

Итак кубит (как я не раз отмечал, кубитом (суперпозицией, "котом в мешке" Шрёдингера, волновой функцией, корпускулярно-волновым дуализмом частицы) описывается состояние экспериментатора с повязкой на глазах - и квантовая наука тем и отличается, что идиотизм возводит в ранг превосходства над разумностью, и множество названий одного явления - тому один из примеров):

Куби́т (q-бит, кьюбит, кубит; от quantum bit) — наименьшая единица информации в квантовом компьютере (аналог бита в обычном компьютере), использующаяся для квантовых вычислений.

Как и бит, кубит допускает два собственных состояния, обозначаемых нулём и единицей, но при этом может находиться и в их суперпозиции.

При измерении состояния кубита можно получить лишь одно из его собственных состояний.

Как правило, при измерении состояние кубита необратимо разрушается, чего не происходит при измерении классического бита.

***

и множество названий одного явления - тому один из примеров

И наверное, правильнее будет сказать, - множество этикеток на одном товаре, - поскольку квантовая физика - торговка на рынке, пытающаяся взвинтить цену на свой товар глупыми уловками, скрывающими его истинную грошовую суть.