С 3:50 идёт описание известного эксперимента, в котором участвует пара квантовых (атомных) часов, одни из которых "покоятся" на Земле, а другие совершают множество рейсов на самолёте, и при сверке обнаруживается, что вторые шли (очень и очень ненамного) медленнее, что является подтверждением правильности теории относительности в той её части, где утверждается, что время течёт быстрее в той ИСО, которая движется быстрее (вернее, Эйнштейн сравнивает (несуществующую в природе нашего мира) неподвижность одного объекта с подвижностью другого - и уж тогда "по логике" подвижный должен "жить быстрее" неподвижного, а не медленнее (но "гений"-то за ответом обращался к математике - а ей, понятное дело, виднее, она же "царица")).

И в чём принципиальная ошибочность этого вывода...

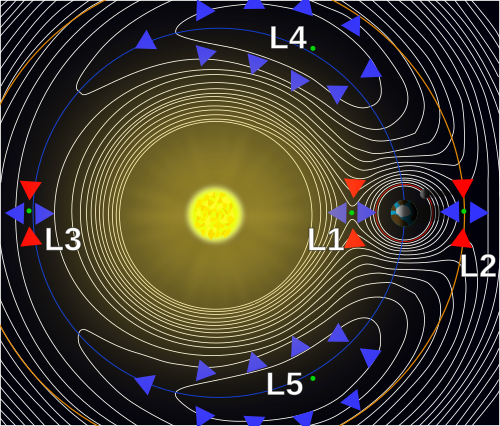

В том, что тут "по умолчанию" (по глупости "теоретика") предполагается, что скорость самолёта приплюсовывается к скорости движения планеты - как будто оба эти объекта движутся линейно в одном направлении.

В то время, как их скорости "сложить" невозможно, ибо траектории их движения различны - и притом "далеки от линейности" - и потому скорости их движения несопоставимы.

А вопрос о том, откуда взялась разница показаний двух часов, надо искать, рассматривая принципы, положенные в основу их конструкции и функционирования.

А они вкратце таковы (более полно с ними можно ознакомиться на весьма объёмных страницах академического словаря: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/94622/Квантовые и https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/94620/Квантовые):

Квантовые часы

устройство для точного измерения времени, основной частью которого является квантовый стандарт частоты (См. Квантовые стандарты частоты). Роль «маятника» в К. ч. играют атомы. Частота, излучаемая или поглощаемая атомами при их квантовых переходах (См. Квантовые переходы) из одного энергетического состояния в другое, регулирует ход К. ч. Эта частота настолько стабильна, что К. ч. позволяют измерять время точнее, чем астрономические методы (см. Время). К. ч. часто называют атомными часами.

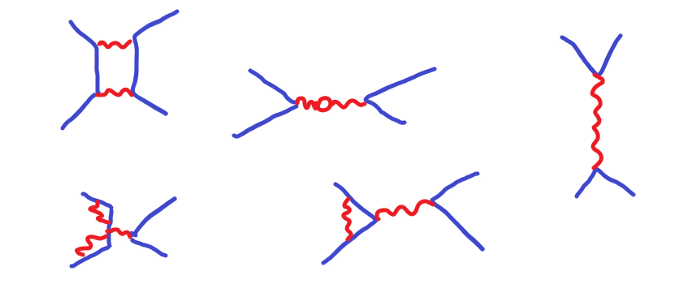

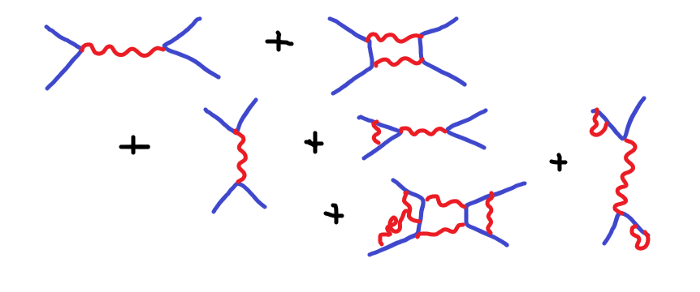

Квантовые переходы

скачкообразные переходы квантовой системы (атома, молекулы, атомного ядра, твёрдого тела) из одного состояния в другое. Наиболее важными являются К. п. между стационарными состояниями (См. Стационарное состояние), соответствующими различной энергии квантовой системы, — К. п. системы с одного уровня энергии (См. Уровни энергии) на другой. При переходе с более высокого уровня энергии Ek на более низкий Ei система отдаёт энергию Ek — Ei, при обратном переходе — получает её (рис.). К. п. могут быть излучательными и безызлучательными. При излучательных К. п. система испускает (переход Ek → Ei) или поглощает (переход Ei → Ek) квант электромагнитного излучения — Фотон — энергии hν (ν — частота излучения, h — Планка постоянная), удовлетворяющей фундаментальному соотношению

Ek - Ei = hν, (1)

(которое представляет собой закон сохранения энергии при таком переходе).

Я же скажу только, что, разумеется, никаких "скачковых" (квантовых) переходов в природе не существует, ибо она построена на принципе непрерывности, и речь тут идёт об изменении поляризации среды, каковая имеет волновую природу и другими словами описывается как процесс анализа-синтеза.

И "отдача" или "получение" "энергии" описывается абсолютно наглядно и понятно синусоидой волнового процесса - "нисходящей" при анализе, и "восходящей" при синтезе (а ещё проще - при рассмотрении формы любой волны).

А "отбирает" и "добавляет" "энергию" (естественно, волне) время хода волны - время хода процесса понижения или повышения поляризации среды.

И анализом "антимонополь" (форма содержания) выворачивается монополем (содержанием формы) - то есть анализом форма сводится к содержанию, а синтезом содержание сводится к форме.

И вообще говоря, "квантовость" (дискретность), правда, относительная, обнаруживается и в форме волны, состоящей из двух горок с переломом (который "издалека" выглядит плавным) между ними, и в переходах от анализа к синтезу, и от синтезу к анализу через кажущуюся непреодолимой (ибо она тоже "перелом") границу между ними.

И волновой процесс "квантован" ("дискретизирован") относительно постольку, поскольку описывается он классической физикой ("физикой непрерывности").

И если вернуться к (мнимой) разнице скоростей течения времени теории (мнимой) относительности, и вытекающему из "разницы" (мнимому) парадоксу близнецов, то получается, что скорость времени "летуна" с точки зрения "домоседа", при достижении "летуном" скорости света вовсе остановится, и что тогда с ним с точки зрения "домоседа"произойдёт - он обретёт бессмертие, или умрёт?

Ответа нет, поскольку ни одно физическое тело не может достичь скорости света, ибо она и есть Абсолют - "граница между мирами" (шкалами измерения, слоями иерархии, вселенными, и прочим, прочим, прочим).

Но тогда получается, что "летун" будет бесконечно к ней приближаться "по асимптоте" (не раз писал про это (возможное в математике, и невозможное в физике) "бесконечное приближение к бесконечности").

АСИМПТОТА — (от греч. a отриц. част., и symptotos совпадающий вместе). Прямая линия, постоянно приближающаяся к кривой и встречающаяся с ней только в бесконечности.

То есть асимптота - есть порождение "чисто понятийного" и "одномерного" (линейного) математического "ума".

Который, как петух, что прокукарекал, а до того, взойдёт ли солнце, или не взойдёт, ему дела нет.

Или он подобен даме, останавливающей такси, и вопрошающей водителя остановившейся машины "а где кубики" (на что тот резонно отвечает "вам нужны кубики или ехать").

И для прикрытия возникшей сто лет назад и постоянно растущей математизации физики придуман эвфемизм "позитивистская наука".

ПОЗИТИВИЗМ (от лат. positivus — положительный) — филос. направление 19—20 вв., подчеркивающее надежность и ценность положительного научного знания по сравнению с философией и иными формами духовной деятельности, отдающее предпочтение эмпирическим методам познания и указывающее на недостоверность и шаткость всех теоретических построений.

И при этом "две великие физические теории ХХ века" построены как раз на шатких математических основаниях, и в них по сути сказано, что кубики мы нарисовали, а то, что машина без мотора и колёс - нас не касается, пусть потомки их хотя бы пририсуют, если у них не получится их приделать (чем эти потомки совершенно безуспешно на наших глазах и занимаются).

И я вовсе не против принципа верификации - "проверяемости проведённого эксперимента его повторением".

Верификация — проверка, проверяемость, способ подтверждения, проверка с помощью доказательств, каких-либо теоретических положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и программами

Но ошибка науки при этом состоит в том, что она не учитывает умственных качеств экспериментатора и проверяльщика, и оттого и её теории, и её эксперименты не находят должного понимания и объяснения в научной среде.

И как видите, почти каждое моё обращение к "научным методам и данным, полученным с помощью этих методов" кончается (как и в данном случае) показом "недальновидности" (глупости) "деятелей науки".

И потому ни "асимптота", ни "квантовый переход", ни множество иных несуразностей не вызывают у них "чувства отторжения".

И потому они не в состоянии заметить несовместимости, например, асимптоты - "бесконечного приближения прямой к кривой" - и "столь же бесконечной" параллельности двух прямых.

И потому Эйнштейн, например, не догадался показать "другой конец" замедления скорости течения времени - рост скорости его течения.

А если бы догадался и смог, то увидел бы, что его "рассуждения" - бред, ибо оба эти "конца" предполагают наличие неких двух полюсов вселенной (а следовательно, и её анизотропии - преобладания одних направлений в ней над другими), на одном из которых время стоит, а на другом - видимо, тоже стоит, ибо пониманием состояния мгновенности он не обладал.

И в частности, из его "теории" вытекает, что с точки зрения домоседа скорость течения времени "летуна" бесконечно замедляется при столь же бесконечном приближении его к скорости света (поскольку ни один физический объект не может её достичь).

Но это же бред, поскольку у домоседа не существует способа "этот факт" проверить - поскольку и здесь имеет место "квантовая суперпозиция" - "кот в мешке", состояние жив-мёртв которого определяется только при развязывании мешка.

А в случае близнецов даже после возврата "летуна" способа узнать скорость течения времени в продолжении его полёта "у домоседа" не существует.

Ибо тут не ситуация "или-или", а более сложная, ибо тут шкала с её несчётным (а не "бесконечным", заметьте, и поймите разницу между этими двумя понятиями, которая в том, что первое отсылает нас к наблюдателю, а второе - к наблюдаемому) количеством снимаемых с неё показаний.

И кстати, насчёт "квантовой суперпозиции" имеется замечательная история о мудрой блондинке, которая её мгновенно "схлопнула", опровергнув своим здравомыслием всю "квантовую науку", ответом на вопрос "какова вероятность встретить на улице динозавра" - "50 на 50 - или встречу, или нет".

А всё "умники", "наглухо задоктринированные сложностями науки", посчитали её глупой.

А "вся шкала от низа до верха" - от неподвижности до мгновенности - представляет собой описание единого процесса анализа-синтеза, ибо анализ с синтезом идут встречнонаправленно, и потому её "концы" (пределы, вернее, "запредельности" - Абсолюты) являются одновременно и монополями, и "антимонополями".

(и много ещё чего мог бы написать "по теме", но уже нет сил, и в частности и на то, чтобы разобраться с устройством квантовых часов, и на то, почему они показывают разное время, когда одни покоятся, а другие движутся, причём те, что движутся - "отстают", идя медленнее (а видео, с которого начал, так и не досмотрел))