Слишком глуп, чтобы понять науку?

Попробуй религию.

Итак попробуем...

Например, читаем "Теория относительности", и предполагаем, что это название какого-то юмористического рассказа, например Карела Чапека, ибо "относительность" это философская категория, и будучи таковой, она ни в какой поддержке со стороны теории не нуждается.

Или вот: читаем "Последний суд", и думаем, что это"из библии".

Ан нет, это оказывается рассказ Карела Чапека.

И посмотрим, что говорит наука об относительности...

Относительность — рассмотрение (или же понимание) во взаимосвязи; отношение между (относительным) понятием и его опосредованным содержанием — сущностью, взаимосвязь с которой является непосредственным содержанием такого понятия.

Вы всё поняли?

Нет, тогда вот ещё:

Непосредственным содержанием относительного понятия является связь двух или более сущностей. Противоположностью (антитезисом) относительности является абсолютность.

Категория «относительно(е)», отображает моменты объективной реальности и её познания, во взаимосвязи с другими её моментами, следовательно, предметные образы, зависимые от чего-то, не самостоятельные.

И этого мало?

Тогда вот ещё:

Философские категории; абсолютное — обозначенное собой, что существует через себя, или существующее само по себе и не имеющее внешней причины своей необходимости (вне логических связей), абсолютно независимое и самодостаточное.

Абсолютное — раскрывается только в себе самом, в своих обозначениях, различая себя в своих, только ему присущих свойствах, проявляясь самим собой во всех отношениях, и значит полностью автономное.

Относительное как опосредствованное, или вытекающее из другого, обозначенное посредством вмешательства сопутствующих факторов, находящееся во взаимосвязи, или зависимое от чего-то, и значит не автономное.

Любой предмет представляет собой органическое соединение «абсолютного и относительного», в разных соотношениях и под разными углами зрения, он выступает то автономным, то не автономным. Не существует предметов, которые были бы полностью самостоятельными, или независимыми во всех отношениях от других. Не существует предметов свойства, которых бы, не проявлялись посредством других, так же как нет предметов абсолютно зависимых или независимых от других.

Взаимосвязь «абсолютного и относительного», в процессе познания раскрывает также и диалектический материализм в учении об «абсолютной и относительной истине».

Уже понятнее стало?

Тогда прочтите это:

Абсолю́т, абсолю́тное (лат. absolutus — безусловный, неограниченный, безотносительный, совершенный) — первооснова мира, первоначало всего Сущего, вечное и неизменное, которое понимается единым, всеобщим, безначальным, бесконечным и в свою очередь противостоит всякому относительному и обусловленному Бытию[1][2].

В качестве синонимов абсолюта приводятся[3]: абсолютный дух[4][5], абсолютная идея[6][7], Беспредельность[7], Абсолютный Разум[7], Мудрость[7], абсолютное сознание[7] и абсолютное бытие[7].

И далее:

Термин впервые появился в древнеримской философии, но получил широкое распространение только в XVIII веке благодаря Мозесу Мендельсону и Фридриху Генриху Якоби, которые им обозначали категорию «Бога, или Природы» в пантеистической философии Бенедикта Спинозы[8]. Вечная неизменная первооснова мира, первоначало всего Сущего, которое мыслится единым, всеобщим, безначальным, бесконечным и противостоит всякому относительному и обусловленному Бытию. Абсолют является результатом обобщения всех понятий. Абсолютное противопоставляется относительному (или релятивному) — условному, зависящему от тех или иных условий, преходящему, временному. В древнегреческой философии абсолютное истолковывалось как сторона совершенства, завершённости, самодостаточности и выражалось понятиями «по природе», «само по себе», «в чистом виде»; ему противопоставлялось относительное как зависящее от другого или относящееся к другому.

Для Пифагора абсолют — это Единица; для Платона и Плотина — Единое или Благо; у Аристотеля — «Перводвигатель»; Конфуций понимал под абсолютом — Поднебесную; Шанкара — Брахмана; Иоганн Готлиб Фихте — абсолютное «Я»; Лао Цзы — Дао (чистое небытие, естественный порядок всех вещей); Георг Фридрих Вильгельм Гегель — абсолютную идею[9][2]; Владимир Соловьёв —Всеединство (Абсолют — абсолютно конкретное начало, подобное в своей конкретности неповторимой и цельной человеческой личности, а потому являющееся абсолютной личностью. Все мировое бытие существует только в той степени, в какой оно принадлежит Абсолюту, входит в его конкретность)[10].

Особенно широко термин «абсолютное» использовался в средневековой философии, причём в разных смыслах. Под абсолютным понималось, в частности: свободное от материальных условий, от случайности; приложимое ко всякому бытию; необусловленное; не связанное с какими-то причинами; свободное от умственных ограничений.

В современной философии многозначность абсолютного сохранилась. Абсолютное может означать совершенное, завершённое, универсальное, необусловленное, свободное от ограничений, а также невыразимое, необъемлемое мыслью, строгое, буквальное, безоговорочное, не являющееся символическим или метафорическим. Например: «абсолютная истина», «абсолютное пространство», «абсолютное Я», «абсолютная необусловленность», «абсолютная обусловленность» и т. п.

В монотеистических религиях понятие абсолюта соотносится с представлениями о Боге[2]. Так, в иудаизме это Элокейну (в каббале — Эйн соф), в христианстве — Бог Отец, в исламе — Аллах.

В индийских (дхармических) религиях: индуизм — Брахман или Кришна или Вишну (в разных течениях), буддизм — Ади-Будда или Пустота, даосизм — Дао[11].

В других религиях: Зороастризм - Ахура Мазда, Зурванизм - Зурван, Тенгрианство - Тенгри, религия Полинезийцев и Микронезийцев - Тангароа, Религия маори - Ио, Религия Капауку - Угатаме.

Теперь вы полностью вооружены, и можете отправляться на войну.

Ибо и философии, и религии постоянно ведут меж собой войны.

Правда все они у них кончаются ничем.

Вернее всем.

Ибо каждая философия, и каждая религии победителем обязательно объявляет себя.

И почему же?

Да потому что все их "средства ведения войны" построены из песка.

А песчаные крепости можно рушить и строить сколько угодно.

И потому дети-философы и дети-богословы никогда не взрослеют - и это очень удобно, ведь с детей какой спрос, правда?

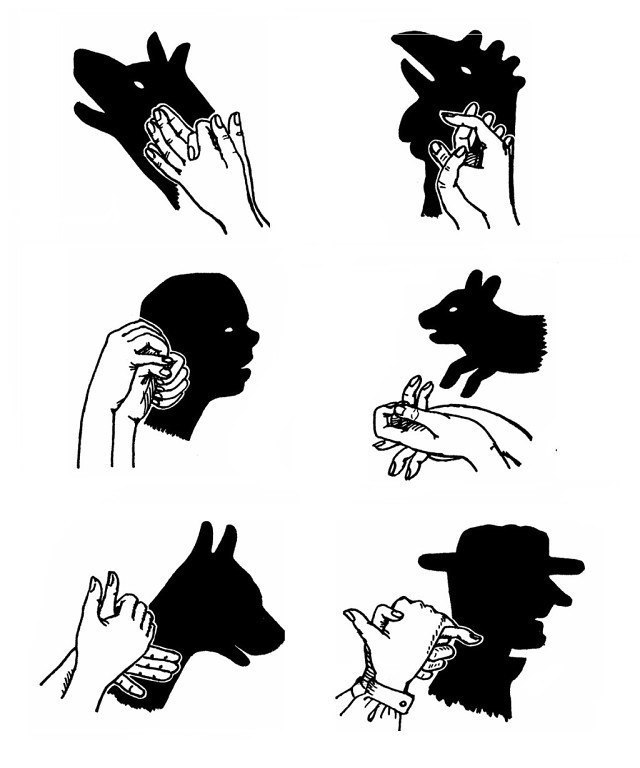

А у взрослых относительными являются показания шкал измерения, поскольку измеряют они слои иерархии, каждый из которых, в свою очередь, является иерархией.

А барьеры между ними (пределы шкал измерения) зовутся абсолютами, ибо они неизмеримы - ни предыдущей шкалой, ни шкалой последующей.

И потому абсолюты образуют свои шкалы измерения - шкалы измерения смены логик измерения (тогда как мы измеряем одинаковости методом "причинно-следственности").

И наука взрослых зовётся физикой.

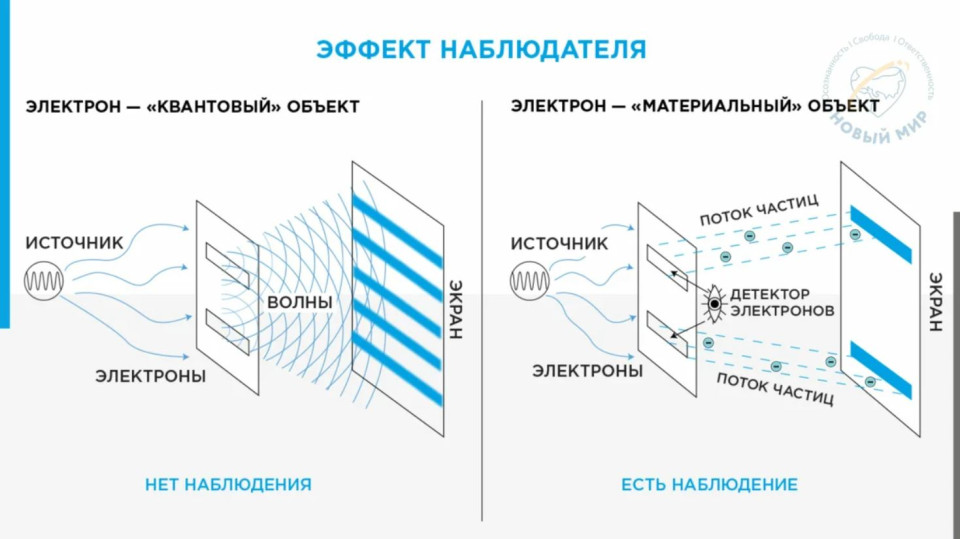

И её сто лет назад пытались объехать ("верхом на математике") два "гения" - Альберт Эйнштейн и Макс Планк.

И вот всё, что знает человек (а не знает он, что абсолют познаётся полной самоотдачей, ибо он есть пик, а не равнина):

Относительность общий принцип, согласно которому любое явление имеет значение только относительно его связи и отношений с каким-то другим. Другими словами, ни одно явление не имеет никакого имманентно присущего ему значения независимо от общей структуры, в рамках которой оно существует или рассматривается. Этот принцип в той или иной форме справедлив едва ли не в каждой научной области и даже в повседневной жизни («все познается в сравнении»).