Операция взятия предела в математическом анализе называется предельным переходом[2]. Интуитивное понятие о предельном переходе использовалось ещё учеными Древней Греции при вычислении площадей и объёмов различных геометрических фигур.

Методы решения таких задач в основном были развиты Архимедом.

Как я понимаю, здесь речь идёт о вычислении площади круга "методом" заполнения его квадратами всё более и более малой площади, при котором площадь получающейся фигуры будет бесконечно приближаться к площади круга, но никогда её не достигнет (и то же самое будет происходить и с заполнением сферы кубиками).

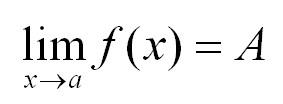

И кстати, обратите внимание на то, что предел и асимптота (про которую здесь не раз писано) - одно и то же (несуществующее) "явление":

Преде́л — одно из основных понятий математического анализа, на него опираются такие фундаментальные разделы анализа, как непрерывность, производная, интеграл, бесконечные ряды и др. Различают предел последовательности и предел функции.

Предел (числовой последовательности) — одно из основных понятий математического анализа. Каждое вещественное число может быть представлено как предел последовательности приближений к нужному значению.

Асимпто́та, или аси́мптота (от др.-греч. ἀσύμπτωτος — несовпадающая, не касающаяся кривой с бесконечной ветвью) — прямая, обладающая тем свойством, что расстояние от точки кривой до этой прямой стремится к нулю при удалении точки вдоль ветви в бесконечность. Термин впервые появился у Аполлония Пергского, хотя асимптоты гиперболы исследовал ещё Архимед.

И даже график у них - "один на двоих":

График функции, предел которой при аргументе, стремящемся к бесконечности, равен L.

Затухающие колебания. y=e^ sin(x). Кривая может бесконечное множество раз пересекать асимптоту

И не один из "гениев" этого не заметил.

Так же, как и того, что приближение приводит к столкновению.

Что можно понять только отойдя от геометрии и перейдя к физике (чего "гениям" в голову не приходит).

Итак, вместо линий рассмотрим сближающиеся тела: при неизменных траекториях они неизбежно столкнутся.

А почему же возможно "бесконечное приближение" множества квадратиков к окружности и прямой к кривой?

Да потому же, что тут "имеет место" даже не методологическая, а идеологическая ошибка, заключающаяся в том, что кривое пытаются измерить прямым.

И поскольку, естественно, математикам это не удалось, они вместо решения (несуществующей, как вы теперь поняли) задачи начали "строить теорию".

Которая и увела их в желанные дебри, дарующие деньги и положение.

А поскольку мне это всё без надобности, то я перейду к задаче.

К её постановке, правильность которой гарантирует её решение.

И я делаю очень простой ход, я кривое измеряю кривым - точнее, бесконечное бесконечным.

Чего математики ни могли, не могут, и не смогут никогда, ибо они знают лишь дискретность - деление целого на части, ибо с целым (которое безначально и бесконечно) они работать не умеют.

А я могу, например, в нуждающийся в измерении шар налить воду, а потом, выливая её, измерить её объём, и исходя из него, вычислить размер сосуда.

И как-то ещё, наверное, но сейчас нет времени деталями заниматься - после того, как понят принцип (ещё один принцип).