Уже разбирался с "электромагнитным излучением", которого быть не может, по-моему.

И вот:

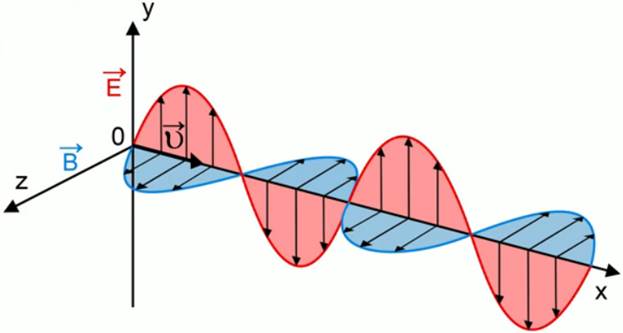

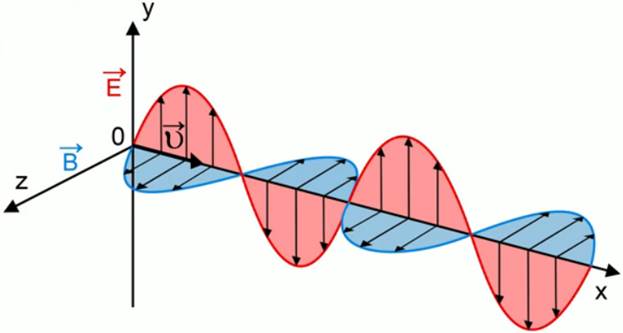

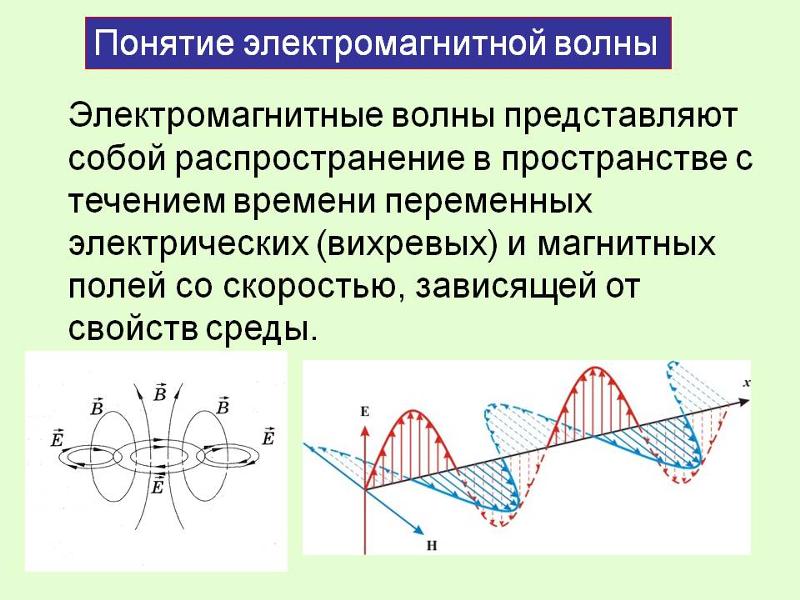

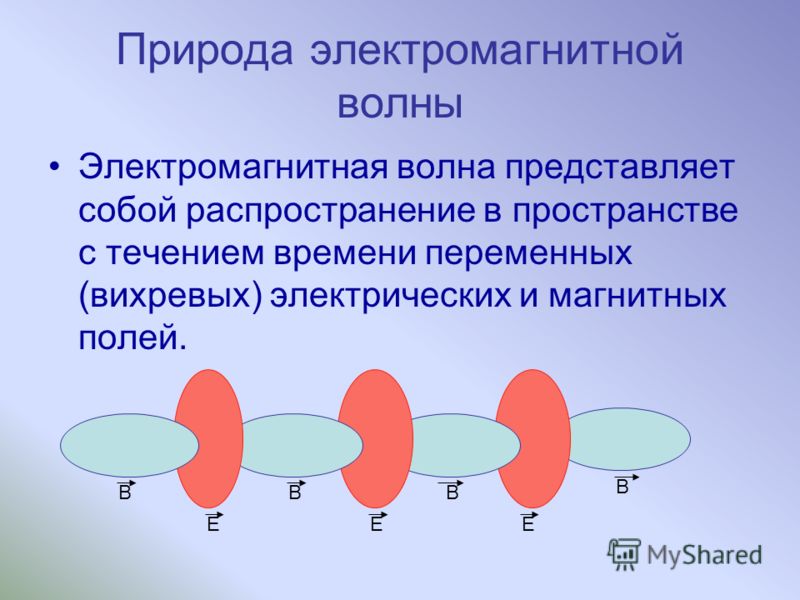

Электромагнитная волна — это неразрывное сочетание электрического и магнитного полей, колеблющихся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

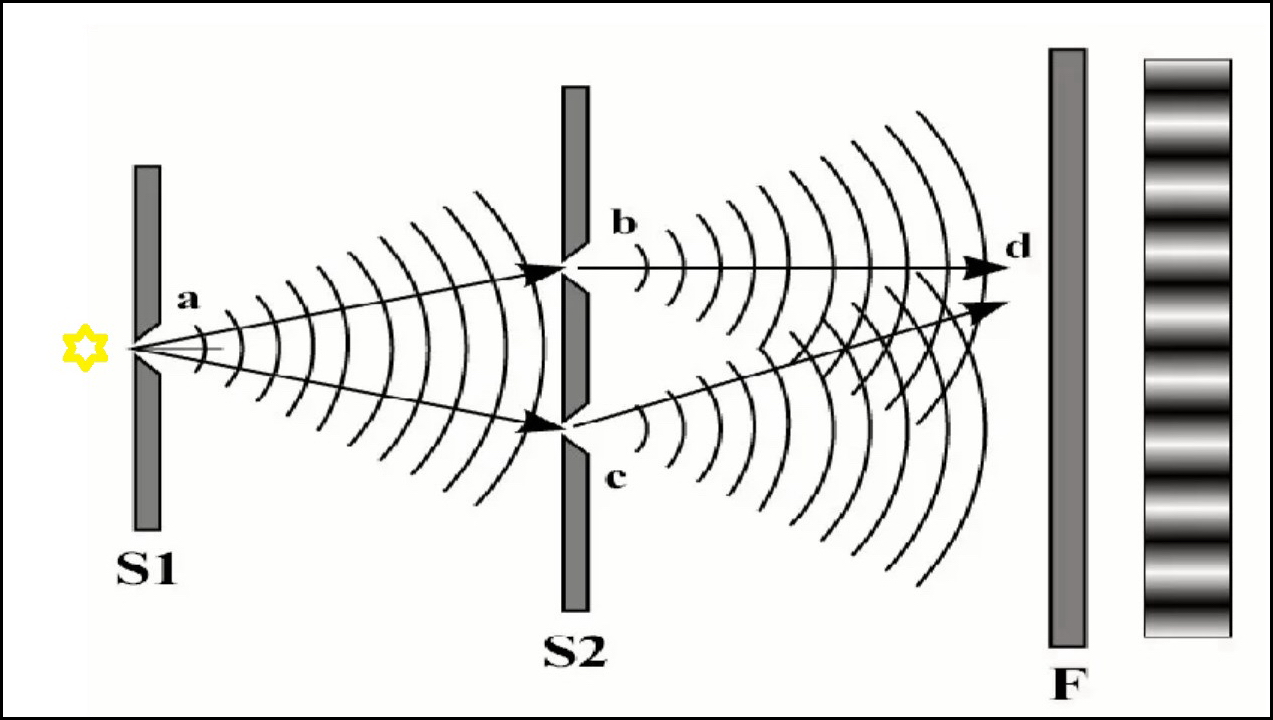

Плоховато у учёных господ с образным мышлением, коли они сечение одной сферической волновой системы принимают за сечение двух таковых.

Посмотрите, мы синусоиду можем поворачивать на любой угол вокруг оси Х, а не только на 90 градусов, как на схеме, и она при этом будет оставаться сечением одной-единственной сферической волновой системы:

И волна это не возмущение некого поля в неком пространстве, а модуляция среды.

И "колебание поля" - очень большое огрубление явления модуляции (в нашем случае несущий сигнал - это объёмная среда, а сигнал модулирующий - волна, во времени образующая волновую систему):

Модуля́ция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — процесс изменения одного или нескольких параметров модулируемого несущего сигнала при помощи модулирующего сигнала.

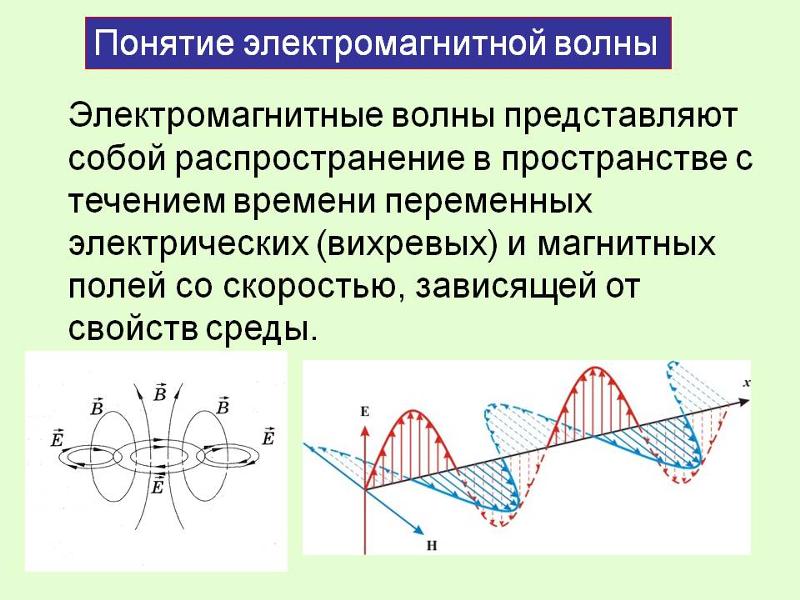

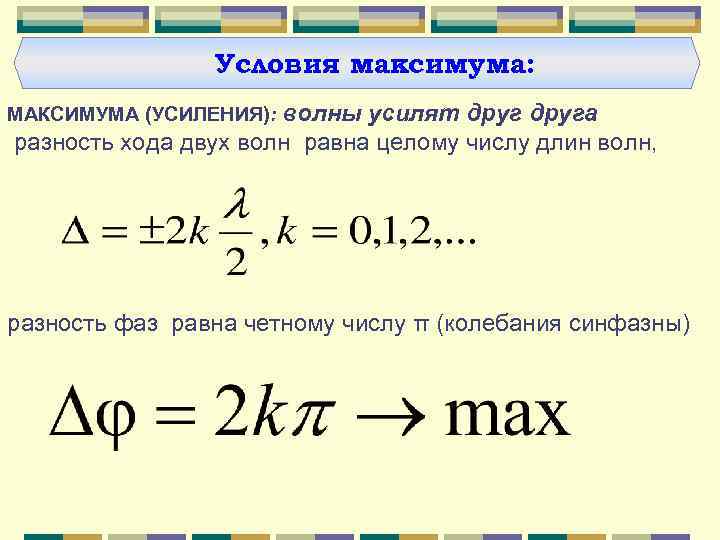

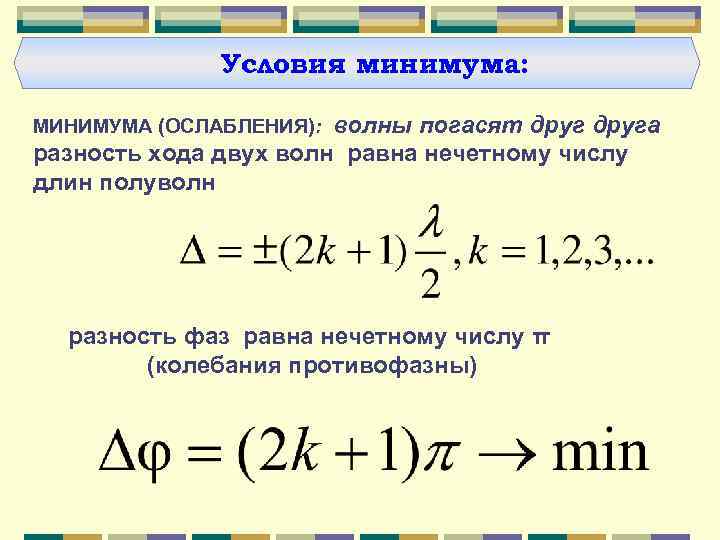

А "по науке" есть, оказывается, "поле с пиками" и есть волна, идущая "по пикам":

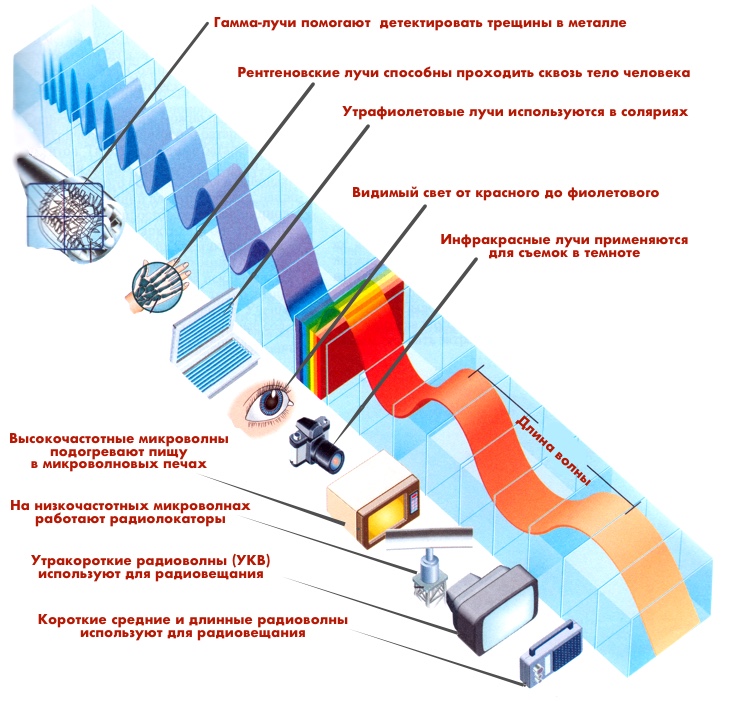

Длина волны — это расстояние, пройденное волной между двумя соседними пиками электрического поля.

Ну и по поводу "электромагнитного излучения" я уже писал, и не раз, наверное, что не может существовать континуума (неразрывной связи) двух разноприродных явлений, которые, к тому же, согласно меняют свои параметры.

Ну и посмотрите на ещё одно изображение "электромагнитного волнового процесса":

Заметили отличие?

Оно, видимо, настолько пустяковое, что учёные позволяют одно явление изображать по-разному.

И оно в том, что на первой модели волна начинается, естественно, не с нуля (как ноль может что-то "спродуцировать"...), и мы с вами знаем, что начало не с нуля означает факт того, что сигнал сгенерирован диполем "точка в сфере" - размером его сферы, имеющим в нашем мире вид, например, полуволнового диполя.

А на второй модели сигнал исходит из нуля.

И это не единственная тревожная (я за состояние умов уважаемых членов научного сообчества переживаю) странность изображения "электромагнитного волнового процесса".

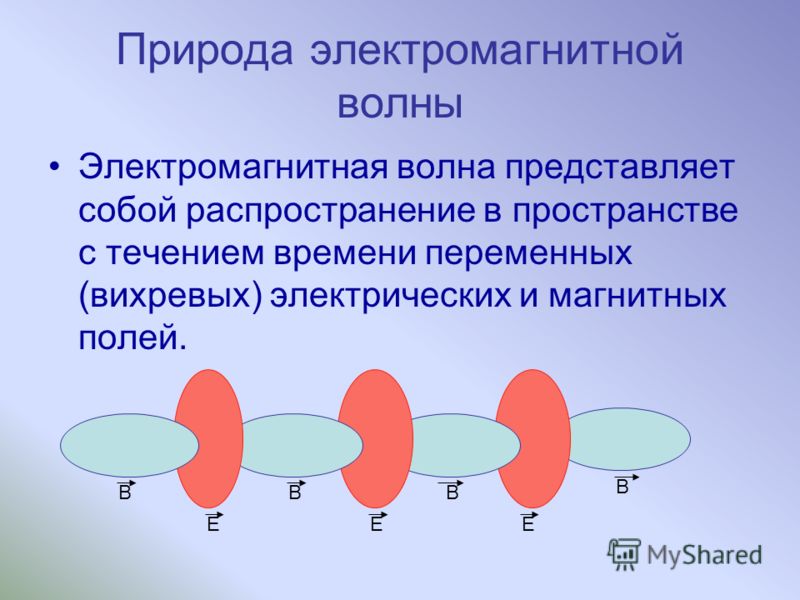

Иногда его рисуют так (здесь, как видите, одна волновая система сдвинута относительно другой):

И мало того, что эти два "поля" разноприродные, так одно из них, электрическое, к тому же, "вихревое", а другое, магнитное, - увы,нет.

Вихревое электрическое поле - это электрическое поле, которое порождается переменным магнитным полем и линии напряженности которого замкнуты

Но в другом месте написано, что и магнитное поле тоже "вихревое" (так кому верить?):

Вихревой характер магнитного поля заключается в непрерывности линий индукции любого магнитного поля при отсутствии начала и конца, так как они либо замкнуты, либо уходят в бесконечность.

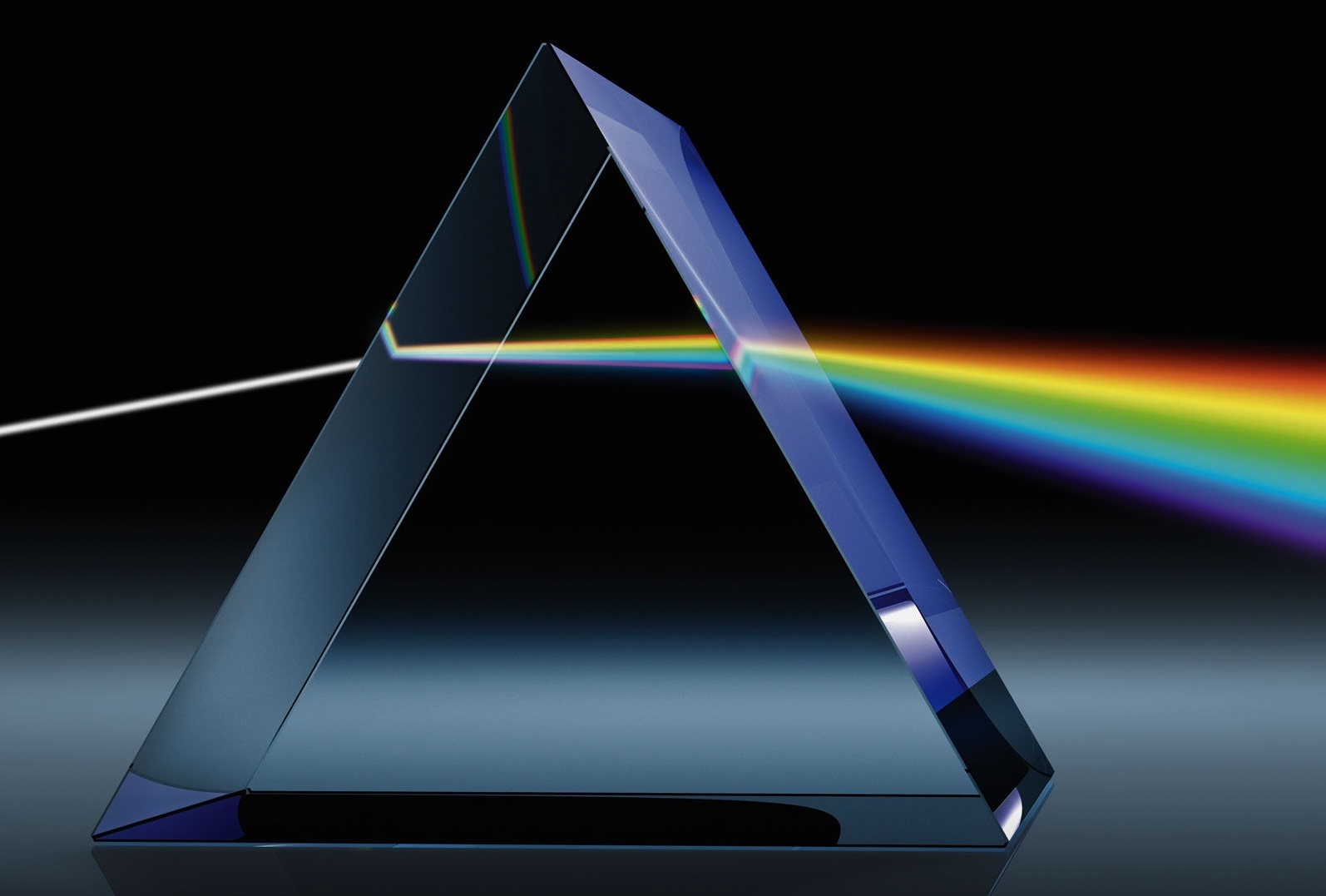

Ну и бывает, эту же весчь изображают таким образом (красиво, но непонятно):

Ну и насчёт ухода в бесконечность линий индукции (силовых линий диполя троизма) имею сказать (уже говорил), что ему просто не хватает одной линий связи полюсов для того, чтобы "фундаментально изменить конфигурацию" и стать диполем четверизма.

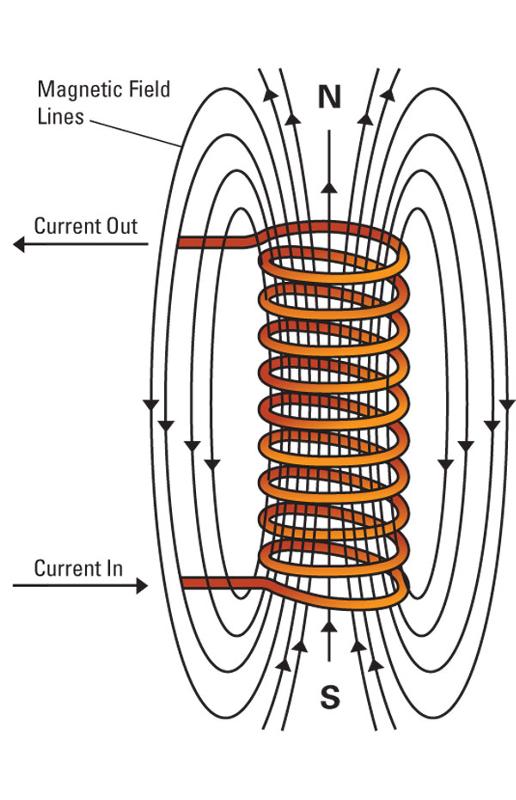

Вот здесь изображён диполь троизма в виде бруска-магнита, и эта отсутствующая линия связи есть воображаемая горизонтальная линия внутри бруска и снаружи него, которая как бы (ибо она воображаемая) уходит "в бесконечности лева и права":

А здесь эта отсутствующая линия связи полюсов вертикальна:

И обратите внимание на то, что она должна бы была связать их двумя способами: одним, самым коротким, длиной бруска, и вторым - самым длинным (на схеме она названа магнитной осью, которую невозможно замкнуть).

И я уже говорил, что при превращении диполя троизма "яблочко" в диполь четверизма "точка в сфере" (через "промежуточный" диполь "точка в кольце"), брусок сжимается в точку - то есть полюса диполя троизма сливаются в один полюс, а "яблочко расправляется до сферы", "выбивая с поля" за ненадобностью воображаемую магнитную ось - второго полюса диполя четверизма.

И сейчас подумалось (поскольку выше процесс нарисовался), что, возможно, существуют условия, при которых это превращение может происходить напрямую, минуя стадию диполя "точка в кольце".

И тут же хочу рассмотреть "проблему" магнитного диполя, ибо наука давно мучается ею, ибо почему-то соотношение "электризма" и "магнетизма" оказалось лишённым симметрии, ибо электрический монополь налицо, а магнитного нет:

Магни́тный монопо́ль — гипотетическая элементарная частица, обладающая ненулевым магнитным зарядом — точечный источник радиального магнитного поля.

Так вот, за электрический монополь можно принять, например, кусок одножильного провода, которым мы замкнём полюса диполя - контакты батарейки или дырки розетки.

Как вы знаете, наверное, для человека этот эксперимент носит несколько шокирующий характер, ибо этот провод нагреется в случае батарейки, и даже расплавится в случае сети 220 вольт.

Потому что монополь захочет, расширяясь радиально, стать тем, кем он предназначен стать - "всем, что есть".

И "в общем случае" он им становится, пройдя чередой мерностей - миров (и путь к себе через мир, путь анализа - длинный).

И он идёт им по глупости, не видя, что есть другой путь к себе - через себя, через погружение в себя (это "взрыв внутрь" - путь синтеза).

И в этом случае он станет материей нулевой мерности, то есть самой тканью бытия, готовой к принятию любой формы через заложенную в неё процессность.

Я недавно отмечал, что "физический вакуум" современной физики, "вскипающий" пАрами (и парАми) "виртуальных частиц" (диполем, то есть), которые тут же друг другом компенсируются ("аннигилируются с выделением энергии") - и есть грубое и неточное описание "автоматически идущей (в самой себе и самой по себе)" процессности.

И я только что показал, как диполь превращается в монополь на примере замыкания контактов розетки (которая и есть диполь).

И выделяющаяся при том энергия и поддерживает ход процессности.

То есть процессность существует за счёт синтеза.

И кстати, поисковая система, "основанная на физике", не находит и электрический монополь, по этому запросу она выдаёт монополь магнитный, которого нет (вот такая у нас физика).

И вот она - "нессиметричность природы (современной физики)":

Несимметричность природы

https://habr.com/ru/post/409675/

Электрическими бывают заряды и поля, а магнитными — только поля.

Но чем отличается магнитный диполь от диполя электрического...

Как работает электрический...

Его полюса "с обратных сторон диполя" соединены с полюсами потребителя, нагрузки, который тормозит и растягивает процесс преобразования диполя в монополь, не давая произойти "короткому замыканию", при котором и возникает монополь.

То есть "в присутствии потребителя" короткое замыкание становится длинным, и настолько, в случае батарейки - "конечного источника тока", что замыкаться просто будет нечему.

А полюса магнитного диполя "с одной стороны" "прижаты друг к другу", как и полюса диполя электрического, а другие их стороны подключать не к чему, а значит, друг на друга и не замкнуть, чтобы возник монополь.

Но я не так уж давно рассматривал работу одного энтузиаста-эмпирика, который пару магнитов - пару диполей троизма, не понимая того, превращал в диполь "точка в кольце".

Надо бы найти те материалы...

И кроме того, магнитный диполь отличается от электрического тем, что его можно "делить" (например, разбить на части, каждая из которых станет магнитом) по голографическому принципу, который есть в то же время и принцип фрактальности - самоподобия:

Гологра́фия — метод регистрации информации, основанный на интерференции волн. Опти́ческая гологра́фия — разновидность голографии, в которой записывается световое поле, создаваемое оптическим излучением. Изображение, получаемое с помощью голографии, называется гологра́мма, и считается наиболее точным автостереоскопическим воспроизведением зрительного впечатления, производимого снятыми объектами. При этом сохраняется ощущение глубины пространства и многоракурсность, а изображение выглядит, как вид на снятый предмет через окно, которым служит голограмма.

Принципиальным отличием голографии от всех остальных способов регистрации изображения является распределённость информации обо всех снятых объектах по всей поверхности датчика, например, фотопластинки. Поэтому повреждение голограммы, ведущее к уменьшению её площади, не приводит к потере части изображения. Каждый осколок разбитой на несколько частей фотопластинки с голограммой продолжает содержать изображение всех снятых объектов. Уменьшается только количество доступных ракурсов, а изображение на слишком мелких осколках утрачивает стереоскопичность и чёткость.

Пока всё, надо осмыслить возникшие вопросы.