Ещё одна апория Зенона (апорию об Ахиллесе и черепахе я разбирал

дважды - в разные периоды "практики роста понимания", и сравнивая своё понимание этой апории с пониманием массы "мудрецов", которые её разбирали в течение двух тысяч лет, я с удивлением обнаружил, что люди не чуют разницу между дискретностью и непрерывностью (вернее, они непрерывность просто не знают)):

Стрела Зенона, или «Летящая стрела» — одна из апорий Зенона Элейского:

Летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она занимает равное себе положение, то есть покоится; поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится во все моменты времени, то есть не существует момента времени, в котором стрела совершает движение.

Эта апория направлена против представления о непрерывной величине как о сумме бесконечного числа неделимых частиц (точек пространства или моментов времени). Она также затрагивает глубокий и нерешённый в физике вопрос о природе времени и тем самым стимулировала многовековую дискуссию на эту тему, не завершённую до наших дней.

Иногда утверждают, что с помощью этой и других апорий Зенон доказывал невозможность движения. На самом деле элеаты отрицали не движение, а его мыслимость, то есть, на современном языке, соответствие бытия и его научных моделей, которые, по мнению элеатов, невозможны без противоречий — в то время как рационально-логический подход позволяет этих противоречий избежать.

По мнению большинства комментаторов, цель апорий — показать, что наше (математическое) представление о движении противоречиво. Вероятно, поэтому элеатов в древности называли афизиками, то есть противниками науки о природе.

Одно из возможных объяснений апории: в природе нет физического аналога математическим понятиям точки пространства и момента времени.

Последняя фраза прекрасна тем, что она законы природы ставит ниже человеческой "учёности", что многое говорит о её авторе.

И я, собственно, обратился к апории, оттолкнувшись от этой статьи, в которой в очередной раз муссируется загадочное положение квантовой физики о влиянии наблюдателя на ход физического процесса (то есть тут тоже человек ставится выше физических законов):

Потом, может, её поразбираю, а пока только одна цитата:

До сих пор существует серьезный разлад между миром классической физики и квантовой механики. И еще более застарелый разлад существует между понятиями «сознание» и «тело» (материальный мир). Несмотря на все успехи физики и биологии, мы не можем преодолеть этих принципиальных барьеров. Квантовая физика существует в микромире, который хаотичен и пронизан одними вероятностями, между тем окружающий нас мир тверд и стабилен. Человек отчетливо осознает себя, но совершенно неясно, какой именно материальный процесс порождает сам акт «ощущения».

Я ко всему подхожу методично, и потому для начала задам шкалу измерения ещё одного диполя, в которой нижним пределом (абсолютом шкалы) будет "чистое сознание", верхним - "чистая физика" (бессознание), а центром ("искомым диполем") будет "точка равновесия "сознания" с "несознанием".

И этот диполь аналогичен диполю анализа с синтезом, который я не раз описывал, и в котором "сдвиг баланса в одну из сторон" приводит к одному из двух печальных исходов: распылу - при подавлении синтеза анализом, либо к окаменеванию - при подавлении анализа синтезом.

И стало быть справедливо утверждение о том, что мир держится как на "равновесии" анализа с синтезом, так и на "равновесии" сознания с несознанием.

И что же такое сознание...

Сознание (на взгляд внешнего наблюдателя) - внешнее выражение внутренних качеств.

Хотя непонятно, с чего он решил, что внешнее есть выражение внутреннего.

И тогда несознание - "механицизм физики" (на взгляд того же "лица") - внутреннее выражение внешних качеств.

И здесь немного сложнее.

Ибо здесь предполагается, что наблюдатель (скажем уж прямо, и "строго по науке", не некий "расплывающийся на глазах" наблюдатель - а субъект) способен проникнуть внутрь предмета наблюдения - и оттуда "констатировать" тождество сути объекта сути множества, к которому он принадлежит (то есть мира).

Поняли, как методичность волшебным образом упрощает понимание предмета?

Нет, тогда сравните "абсолютно ненаучного наблюдателя" квантовой физики, непонятно что и где "наблюдающего" в пресловутом двухщелевом эксперименте (об котором и речь в статье) - то ли мир в объекте - закон природы в его частном проявлении ("общее в частном"), то ли объект в мире - "частное в общем" - и "моего" наблюдателя, место которого и задача, им решаемая, мной совершенно чётко определены.

И потому я с полным правом заявляю, что оба мои утверждения: о сознании, и о несознании - неверны, ибо недостаточны.

Потому что "за ради корректности" наблюдатель в обоих случаях должОн раздвОится, чтобы констатировать "равенство" внутреннего внешнему.

То есть, как вы понимаете, им должен быть не "наш" "одномерный наблюдатель", а Саморепликатор - имеющий, как минимум (и в этом случае его зовут Созерцателем), две точки зрения на любой предмет.

А сколько абсолютно разных, ничем не связанных между собой наблюдателей мы находим в описании двухщелевого эксперимента - хотите узнать?

Считайте.

Первый "выпускает частицу", и на этом его роль заканчивается.

Второй "видит", как она пролетает сквозь одну щель, если она ею осталась.

Третий "видит" её волной, проникающей в обе щели.

Четвёртый "видит" экран с одной полоской, соответствующей пролёту одной частицы сквозь одну из щелей.

И здесь "стоп машина", ибо ни в одном описании этого эксперимента нет экрана с одной полоской на нём, а есть либо экран с двумя полосками, соответствующими двум частицам, либо экран с картиной интерференции, соответствующей пролёту волны.

И потому я не стану, после этой подтасовки, считать остальных наблюдателей.

И вы, надеюсь, поняли то, чего не поняли "квантовые физики" - того, что, во-первых, каждому действию соответствует свой наблюдатель, и во-вторых, что на каждое из них нужен не "просто" наблюдатель, а Созерцатель, способный наблюдать происходящее одновременно "изнутри" и "снаружи".

***

экран с двумя полосками, соответствующими двум частицам

И тут есть и такая подтасовка: сначала они говорили, что выпускают поток частиц, и потому появление двух полосок напротив двух щелей закономерно, ибо "кто куда попал", но потом они сказали, что "для чистоты эксперимента" выпустят одну частицу, и вот тут про оду полоску на экране ничего не сказали (и вроде при каком-то ещё наблюдателе - она чудесным образом одновременно проходит сквозь обе щели, и оттого появляются две плоски).

***

А теперь "для ясности" заменим сознание умом, который позволяет "различать мир", но не себя.

И разумом, который позволяет видеть своё место в мире.

Ну или ладно, оставим сознание, и скажем, что оно позволяет сканировать окружающее пространство в силу его однонаправленности, и добавим к нему двунаправленное самоосознание, позволяющее оценивать себя сравнением себя с миром.

И поймём, что ум синоним сознания, а разум синоним самоосознания.

И если вернуться к шкале нашего диполя - то поймём, что нижний её предел "чистое сознание" означает сознание процессное, "оборотное" во всех плоскостях - то есть объёмное.

А верхний, где "чистый механицизм" - это сознание линейное и однонаправленное - то есть "минимально-возможное" сознание второй мерности.

Ибо монополю первой мерности не хватает для обладания сознанием второго полюса, куда его можно было бы направить, ибо ненаправленного сознания не существует, и потому для точки не существует ни её самой, ни "многих её" - то есть мира, и сама она существует лишь "в глазах наблюдателя".

А если выражаться "строго научно", то вне субъекта нет объекта.

Что говорит опять же о том, что "в высшем смысле" всё, что есть, находится внутри того, кто есть.

И кстати эти мои "наблюдения и рассуждения" в очередной раз подлавливают "квантовую науку" на том, что она "слышит звон, да не знает, откуда он" в отношении её любимого "кота в мешке" - принципа неопределённости Шрёдингера (или выражаясь на её же языке, но по-иному - в отношении "коллапса волновой функции", каковой случается с приходом наблюдателя).

И если вы прочитаете то, что ниже, и сравните "ихнее" описание моего "физически и логически обоснованного", ёмкого, ибо "двунаправленного", утверждения "вне субъекта нет объекта", то поймёте степень ограниченности этих "творцов новой науки", исписавших за последние сто лет тонны бумаги в бесплодных попытках своим многословием убедить зрячих в том, что и они что-то видят.

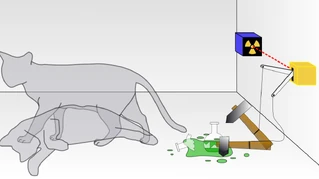

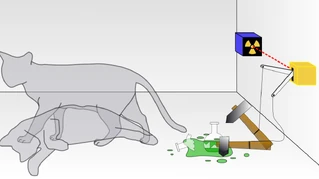

Кот Шрёдингера — мысленный эксперимент, предложенный австрийским физиком-теоретиком, одним из создателей квантовой механики, Эрвином Шрёдингером. Автор эксперимента хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим.

В оригинальной статье Шрёдингера эксперимент описан так:

Можно построить и случаи, в которых довольно бурлеска. Некий кот заперт в стальной камере вместе со следующей адской машиной (которая должна быть защищена от прямого вмешательства кота): внутри счётчика Гейгера находится крохотное количество радиоактивного вещества, столь небольшое, что в течение часа может распасться только один атом, но с такой же вероятностью может и не распасться; если же это случится, считывающая трубка разряжается и срабатывает реле, спускающее молот, который разбивает колбочку с синильной кислотой. Если на час предоставить всю эту систему самой себе, то можно сказать, что кот будет жив по истечении этого времени, коль скоро распада атома не произойдёт. Первый же распад атома отравил бы кота. Пси-функция системы в целом будет выражать это, смешивая (или, выражаясь по-другому, делая нечётким) состояние живого и мёртвого кота (см. выше) в равных по своей вероятности соотношениях.

Типичным в подобных случаях является то, что неопределённость, первоначально ограниченная атомным миром, преобразуется в макроскопическую неопределённость, которая может быть устранена путём прямого наблюдения. Это мешает нам наивно принять «модель размытия» как отражающую действительность. Само по себе это не означает ничего неясного или противоречивого. Есть разница между нечётким или расфокусированным фото - и снимком облаков или тумана.

Согласно квантовой механике, если над ядром не производится наблюдение, то его состояние описывается суперпозицией (смешением) двух состояний — распавшегося ядра и нераспавшегося ядра, следовательно, кот, сидящий в ящике, и жив, и мёртв одновременно. Если же ящик открыть, то экспериментатор может увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние — «ядро распалось, кот мёртв» или «ядро не распалось, кот жив».

Вопрос стоит так: когда система перестаёт существовать как смешение двух состояний и выбирает одно конкретное? Цель эксперимента — показать, что квантовая механика неполна без некоторых правил, которые указывают, при каких условиях происходит коллапс волновой функции, и кот либо становится мёртвым, либо остаётся живым, но перестаёт быть смешением того и другого.

Поскольку ясно, что кот обязательно должен быть либо живым, либо мёртвым (не существует состояния, сочетающего жизнь и смерть), то это будет аналогично и для атомного ядра. Оно обязательно должно быть либо распавшимся, либо нераспавшимся.

В крупных комплексных системах, состоящих из многих миллиардов атомов, декогеренция происходит почти мгновенно, и по этой причине кот не может быть одновременно мёртвым и живым на каком-либо поддающемся измерению отрезке времени. Процесс декогеренции является существенной составляющей эксперимента.

Оригинальная статья вышла в 1935 году. Целью статьи было обсуждение парадокса Эйнштейна — Подольского — Розена (ЭПР), опубликованного Эйнштейном, Подольским и Розеном ранее в том же году. Статьи ЭПР и Шрёдингера обозначили странную природу «квантовой запутанности» (нем. Verschränkung, англ. quantum entanglement, введённый Шрёдингером термин), характерной для квантовых состояний, являющихся суперпозицией состояний двух систем (например, двух субатомных частиц).

А в своём толковании апории Зенона я исхожу из понимания того, что время является линейным способом описания объёма, и того, чем является единица измерения времени - из величины акта перцепции, определяющей "степень размазанности сознания по времени".

И пока человек не сведёт эту временнУю величину "к стоячему мгновению" ("стоп-кадру"), и через него не войдёт "в текучее мгновение" ("в вечность"), он ни себя "в своём лице", ни себя "в лице мира" - не узнает.